「100年後にも通用するエコハウス」を考える

2018/11/09 ホテルメトロポリタン盛岡

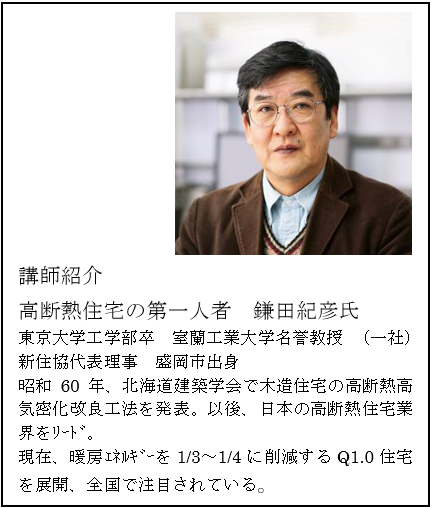

一社)新住協代表理事 鎌田紀彦氏

「二十二世紀にも使える住宅の条件」

《イントロ》

皆さんこんにちは。のっけからこんなことを言うのもなんですが、こういうテーマ「100年後にも通用するエコハウス」を与えられて、実は気が重くて。増してや、森みわさんと一緒でしょ(笑)。なので、まじめに考えましたよ。でもこう気が重くて緊張しているときというのは、僕の話はたいして面白くありませんから、今日はあまり期待しないでくださいね。

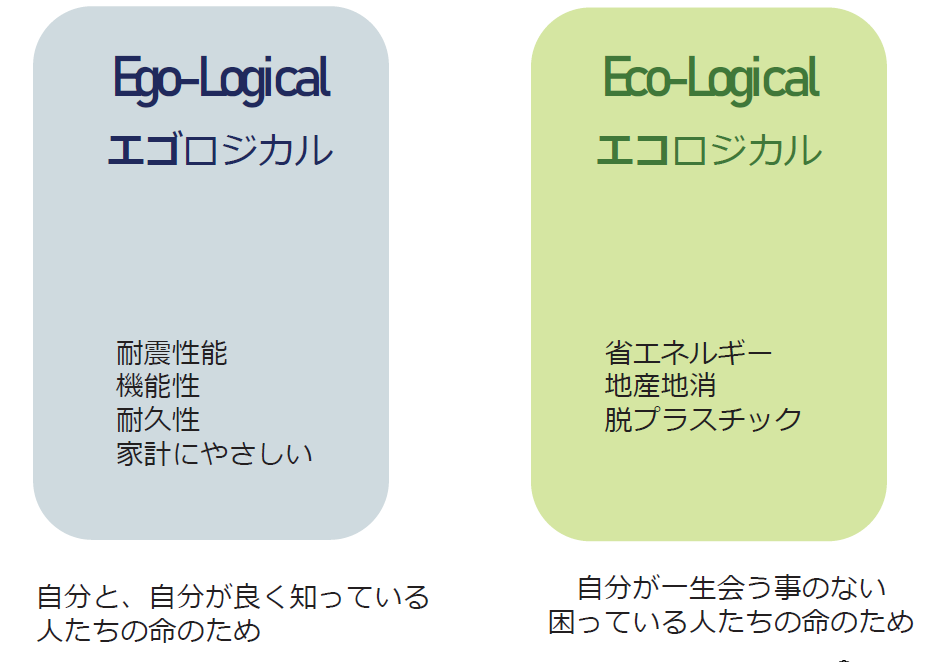

こんなテーマは、東大の前(まえ)先生にでも話してもらった方がいいんじゃないですかねえ。僕が今いちばんやりたいというか、やらなければならないと思っているのは、Q1.0住宅や高性能住宅が、社会的に当たり前のものとなるような地盤づくり。僕もこの先もうあまり長くありませんから、あと5年以内のくらいの間に、Q1.0住宅が全国各地でごく普通につくられるようになるという状況にしたい。そして、そういうユーザーが増えることを実現させたいと思っているところに、「100年後」でしょ。僕なんか生きているわけないし、そんな先のこと預言者じゃあるまいし、わかるわけないじゃないかというのが基本的な僕のスタンスです。

《日本は小エネルギー大国》

とはいえ、まあ話を始めたいと思います。皆さんの手元に今日のテキストがあると思うんですが、今まで僕が作ったテキストの中でいちばん字が多いんです。これを見れば、僕がこれからしゃべることを聞かなくてもいいように出来上がっています。

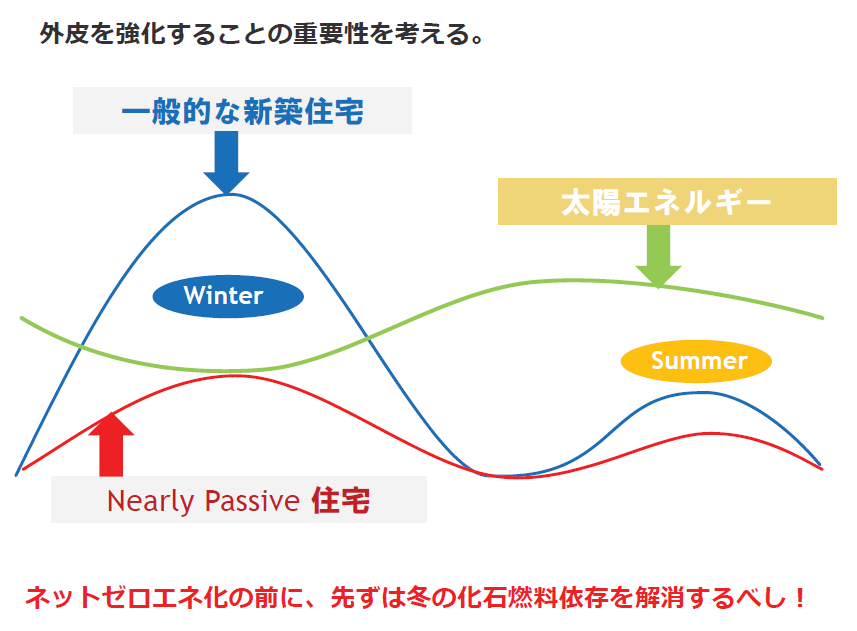

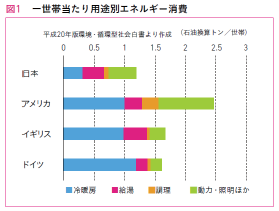

最初に前振りですが、これは前先生が言い出したんですが、「日本は小エネルギー大国」であるということ。日本の暖房エネルギーというのはこのグラフ(図1)で見てもおわかりのとおり、暖冷房のエネルギー消費は非常に少ないです。アメリカ、イギリス、ドイツに比べてかなり少ない。実はここが日本の省エネルギー住宅が進まない根本的な原因なのですね。国交省は増やしたくないのですよ。もちろん経産省も。住宅のエネルギーを増やしたくない。だからこれが、せっかく高気密高断熱住宅をつくっても全室暖房が推進しない原因なのですね。

高断熱高気密住宅をつくって、全室暖房で家じゅう寒くない快適な生活を送れるようにしようといういわば文化運動が、昭和50年代に北海道で始まりました。高断熱高気密の目的は省エネであると同時に、健康・快適な生活を送るというのが最大の目標です。北大の荒谷(あらたに)先生がその中での理論的な、あるいは哲学的なバックボーンの役割を果たしておられる。僕は住宅の構法が専門ですが、荒谷先生の云う住宅はこうでなければならないという考えを、いかに実現するかを考えてやってきました。

日本はコタツとポータブルストーブで何とか寒さをしのいで、こういう暖房エネルギー消費の結果になっています。エネルギー消費量を増やさずに全室暖房をしましょう、それを高断熱高気密住宅と呼びますよという定義で、われわれはそういう家づくりの普及を図ってきました。

《品確法》

品確法が平成12年頃にできまして、この法律はまあ大枠では納得できる法律ではあります。当時欠陥住宅で困っている人たちが日本中にたくさんいて、大問題になっていました。さらに姉歯事件が起きて、建築士はおかしい、住宅産業はおかしいという、性善説から性悪説に変わった時代で、ドタバタで品確法を作ったという経緯があります。

最近外国から労働者を受け入れる法律が、中身が空っぽのまま国会を通ろうとしているようですけれど、品確法は細かいところまで、どさくさに紛れて全部が詰め込まれた内容で、一気に成立した法律なんですね。しかし、どういう項目を盛り込むかは全く議論しないまま、ほとんどが当時の建設省か、国交省か、そこの建築研究所の若い研究者などが寄って、たかってバーッと作り上げました。できた瞬間に社会的な反発がめちゃくちゃ起きたのですが、そのうち中身を変えるからとか言っといて、全く変えようとしないんです。

この法律でいろんな住宅の性能を規定しているのですが、いちばん上の4等級とか3等級とかのグレードを並べてみても、こんなもの本当に必要かなというものが山のように入っています。こういうもので住宅の性能は決められないのだなと、この法律ができたことによって私は逆にそう思いました。

《長期優良住宅》

僕の専門は性能と構法なので、この品確法はまさに僕らの専門分野だったのですが、こう並べられるとなんかおかしいなと…。これは一戸建て住宅にはほとんど普及しませんでしたけれど、最近国も躍起になって、長期優良住宅でこの何項目かは必ずクリアしなければならないという形で、品確法の普及を図っているわけですね。

まあ言ってみれば審査機関を民間に移したから、民間機関の仕事がなくならないように、倒産しないように仕事を増やしてあげているという気がしなくもないのですが…。

その長期優良住宅には、皆さんご存知のとおり、構造安定2等級、温熱環境4等級、劣化、維持管理などがあります。長期優良なので劣化維持管理は必要ですが、「防火耐火」の項目がない。長期優良住宅は燃えてもいいのかという話になりますよね。それから、バリアフリーがない。なので、長期優良住宅というのは変なコンセプトだなあと思ったりするわけです。

《国民は住宅に何を求めるか?》

では、国民は住宅に何を求めるのか? ちょっと前に前先生が卒論か何かでアンケートを取って、家をつくるときの関心事というのをリストアップしていましたが、一般的には坪単価、予算、間取り、プランニングとかその辺のことが出てきて、あとはいきなりデザインが出てくる。バリアフリー、地震・雷・火事・親父はごく普通に対処するとして、省エネ、快適性などは関心事としてはいちばん下のほうに来るというのが、まあ普通でしょう。

南のほうに行けば行くほどこういう傾向が強まってくる。高断熱高気密を嫌い、省エネ基準が義務化されるという話が出たときに、それを嫌がって、何か別のことにユーザーの目を向けようとする。「木造りの家」だとか、「漆喰の家」だとか、何か別なことを持ち出して、高断熱高気密から目をそらさせる、そんな風潮がいまでも日本中にあふれているわけです。

ただ、ユーザーには快適性とか省エネというものがずいぶん浸透してきました。だから最近ではこういう項目がずいぶん順位を上げて、実現させる人も増えてきているわけですよね。おもしろいのは、こういう優先順位で家を建てようという際、実は設計士、あるいは工務店が、ひそかにQ1.0住宅レベルで作ってしまっているケースがある。ユーザーが実際そういう家に住んでみると、デザインに満足、間取りに納得とかそんなものどうでもよくなって、とにかく家の中が快適で電気代もかからない、これはとてもいい、こういう話が多いですね。

そういう例を、新住協の事務局長の会澤さんが、新住協の工務店が建てた家を取材しながら本にまとめています。ユーザーの心理がずいぶんよくわかる本です。ぜひご覧ください。とくに、高断熱高気密住宅やQ1.0住宅をつくったことがない方にぜひ読んでいただきたい本です。

《省エネ住宅》

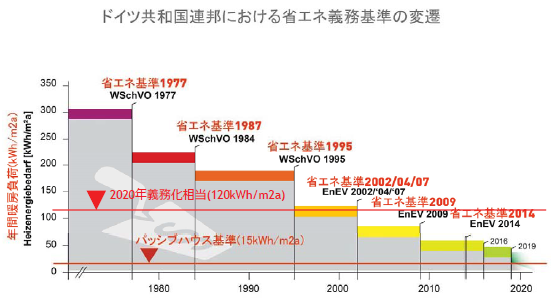

省エネ住宅、住宅の省エネ化、こういう話は昭和50年代の第一次オイルショックのころから盛んに言われるようになりました。第一次オイルショックの時は、石油資源はあと40年で無くなるといわれた。それから40年たちましたが、今度は、石油資源はあと70年で無くなるというバカな話になりました。でもいつの日か、石油資源は無くなるのだろうと思います。

近頃の省エネの目的は、地球温暖化防止、あるいは地球の環境負荷を軽減しましょうという方向になっています。個人でもそういう時代の目標に賛同して、何かやりたいと思っている人はとても多いですね。住宅に関していうと、快適・健康な住環境。省エネによる光熱費の削減。そして何よりも、一生の安心が得られること。たぶんこれが大事なところだと思われます。

こういうことに対して、国は真正面から取り組んでいるとはとても思えない。国交省が全室暖房を嫌っている事態はずっと続いていますし、なによりも原発をベース電源として15%確保するという姿勢を頑として変えないわけですね。原発を再稼働するにあたって1基あたり1000億とか2000億とかの金を使ってでも電力会社は再稼働したい。あの金を別な方に向けたら、原発なんて再稼働しなくてもよさそうな気がするのですが、それでもそれはやらない。

たぶん自民党の右翼の政治家は原爆を保有したいのですね。そうとしか思えないような政策に見える。阿部さんは、電源を安定させておかないと日本の経済は成り立たないみたいなことを言いますけれど、北海道の地震では電力会社が厚真の石炭火力に集中していたがために、あそこがやられたら即ブラックアウトですものね。

そしてソーラーだってZEHをふくめ、メガソーラーをガンガン増やしても、それがべらぼうに増えたときにどうするかという手当をしないまま増やしています。九州はついにソーラーの発電中止要請を出したわけでしょ。こうなるのはすでにわかっていたことで、その時どうする、そのためにはさらにメガソーラーを増やしていくには何をしなければならないか。ドイツなどの先進国の事例でわかっていたにもかかわらず、日本はそういうことは一切していないわけですよ。こんな不思議な国は、ほかにないような気がします。

エネルギー分野の人たちは、小規模分散でエネルギーを供給しようとしています。これが安全にもなるし、脱石油、脱原子力の切り札にもなる。日本でも一部でごみ発電をやってはいますけれど、すべてのごみ焼却所でごみ発電をやって、ごみ発電で出る熱も周囲の住宅や建物に供給できるように体制を整えれば、これで省エネが大いに進むわけですよね。それに似たことが山のようにあります。

ヨーロッパでは汚水処理場で汚物からメタンを取り出して発電をしたりしています。日本ではまだほとんど行われていない。日本はミニ水力発電の開発なんかも本当はやらなければならないところ。もし一つ1億円でミニ水力ができたら、1000億円あれば1000ヵ所できますから、そうすると軽く数十万キロワットの発電ができてしまう。わかっている人たちは国の政策にとても不満を抱いていて、でもそれを発表する場がほとんどないというのが日本の現状だと思います。

《ZEH》

ところで、ZEHは屋根の上にあんなに太陽光発電を載せる必要があるのだろうかと、僕個人的には思っています。というのは、これほど高い値段で電気を買い取るなんてことがいつまでも続くわけがないと言っていたら、とたんにグーっとしぼんできましたよね。ZEHのムードができてきたからこれからも続くんでしょうけれど、補助金がなくなっても、果たしてZEHは続くのか。この辺で尻つぼみになったのではこれまでやってきたことが何だったのか、全然わからなくなる。

東日本大震災や、先ごろの北海道の大地震を見ても、災害対応として、住宅にエネルギーレベルで何か手を打たなければならないということが如実に感じられます。北海道の地震の際は、ZEHであるかどうかは別として、ソーラー発電を屋根に載せた家は、冷蔵庫は動いてテレビも見られるし、スマホも充電できる。こういう家がずいぶんあったようですね。あの地震以来、札幌の住宅では、ほとんどの屋根にソーラーが載るのではないかというぐらいの勢いがあるそうです。考えさせられるところは多々ありますが、全ての住宅でそれができる訳では無い。

設備関連というのはものすごい勢いで技術が進歩して、どんどん変わっていきますから、100年なんてそんな遠い将来のことなんか到底わからない。今ある設備の中でなにがいいか、10年後、15年後にはもっといいものが出ているでしょう。そういう世界の中にいます。

《Webプログラム》

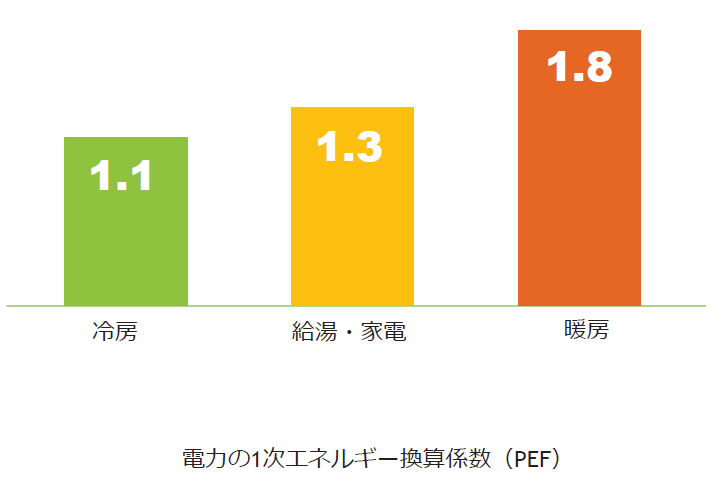

建物単体の中で、とにかくエネルギー消費を少なくしていくことには誰も異存はないわけです。国もWebプログラムを使って、一次エネルギーという形で、暖冷房と設備によるエネルギー、これを計算できるようになりました。しかし、このWebプログラムが問題です。

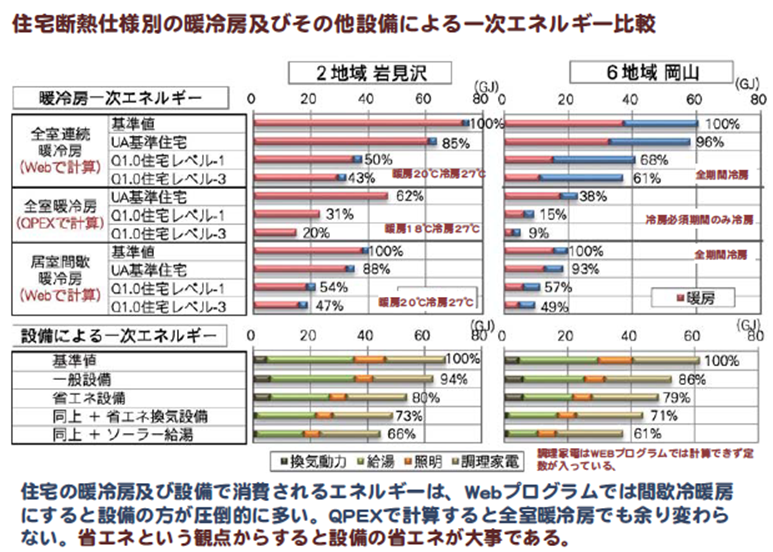

Webプログラムを使った2年前ぐらいの計算ですが、手元の資料をご覧ください。2地域の岩見沢と6地域の岡山です。Webプログラムでは、2地域の都市は全部いやおうなしに岩見沢の気象データで計算している。同じように、6地域は全部岡山の気象データで計算している。だからずいぶん誤差が大きいわけです。

いちばん最初に基準値があって、その基準値より少なくなければならないというルールで、Webプログラムで一次エネルギーの計算をしているわけですが、省エネ基準住宅をつくると、簡単に基準を満たすようです。Q1.0住宅のレベルはあとでご紹介しますが、レベル-1でやると減って、レベル-3にするともう少し減るのですが、住宅の性能を上げた割には余り減らないのです。それをわれわれが使っているQPEXで計算すると、このように大幅に減少します。われわれのプログラムで計算した暖房エネルギー結果というのは、住宅の実際の生活で測定したデータとかなり合っているんです。

Webプログラムでは、住宅の性能を上げても数値はあまり減らないということになる。ところが、それで全室冷房をすると冷房エネルギーがべらぼうに増えるという計算になる。繰り返しますが、国交省は全室冷暖房なんて考えていません。間歇冷暖房というメニューがあって、それにするとこんなにエネルギーが減りますよ、だから間歇冷暖房の生活をしてくださいと言わんばかりです。でもQPEXで計算すると、間歇冷暖房より全室冷暖房のほうが少ないというバカな計算結果になってくるんですね。それがすごく不思議。

一方、設備によるそのほかのエネルギーですね。調理、家電は定数になっており、換気動力は直流モーター仕様にすると無視できるくらい小さくなります。照明はLEDが普及して十分省エネになっていますから、給湯だけが問題です。給湯は色々な省エネ手法が提示されていますが、それを全部選びソーラー給湯までのっけてようやく3割から4割減るという状況で、なかなか減らないんですね。これが結構大きい。省エネ基準住宅ぐらいで考えると、この設備と暖冷房が同じくらいですが、住宅のレベルを上げていくと暖冷房エネルギーは急速に少なくなって、設備エネルギーがなかなか減らない。こういう構図になっています。

ですからすでにQ1.0住宅レベル-1、レベル-3を実現している人にとって、課題は、設備のエネルギーをどうやって減らすかが問題なのです。設備系は、まさに時々刻々進歩し、機械もどんどん変わっている。そんな中で省エネをどう実現するかというのが、住宅にとっては大きな課題です。

逆の言い方をすれば、暖冷房がこれだけ小さくなれば、ほかのものがもっと小さくなってもその差はわずかですから、住宅本体の性能レベルを十分あげれば、他は余り気にしなくてよい、というのが僕の基本的なスタンスなのですが、その辺をもう少し詳しく実証したいと思います。

《AE-Sim/Heat》

日本は暑いとことから寒いところまで、気候が幅広く存在します。コンピュータの熱計算プログラムとして、研究者の間ではいまいちばん使われているAE-Sim/Heatというプログラムで暖冷房エネルギーを計算したデータがありますが、この表は、これを使って住宅の性能レベル別に暖冷房エネルギーを計算したデータです。下が北海道で上が九州です。省エネ基準住宅が、暖房と冷房がこんな割合になります。Q1.0住宅レベル-1をレベル-3にすると暖房は急速に減って、しかし冷房は減らないんですね。南のほうに行くとほぼ暖房はゼロに近くなりますが、冷房はこれに比べてもなかなか減らない。でもこれは当たり前ですよね。室内に入った太陽熱、人間から発生する熱、家の中で使う電気から発生する熱、これらは暖房の場合は削減に働きますけれど、冷房の場合はそれがまるまる冷房負荷になりますから、そこをなかなか減らすことはできない。

あと面白いのは、レベル-3で冷房と暖房を足すと、日本中どこの地点でもほぼ同じくらいですね。暖冷房はここまで減らすことができるけれど、設備のほうがなかなか減らないというのが問題です。

いまWebプログラムで一応計算できるようになったのですが、計算の精度というか、計算結果の数値が、われわれからすれば全く信用できない数値で、しかも過大に出てくる。これでは何のためのプログラムかわからないですね。いろいろ分析している中で、全室冷房をやると冷房負荷が非常に大きくなる原因はようやくわかったような気がします。省エネ基準の計算は、春の暖房が終わるころから、秋の暖房が始まる頃までを冷房期間として、その間窓を閉め切って冷房負荷を計算します。住宅は高性能になればなるほど、ほんの少しの熱で室内の温度が上がります。春と秋はそんなに暑くない。でも日射が入ってくると温度が上がって、冷房負荷が発生する。実際の生活では、春秋は窓を開けて、冷房をかける人なんかいないわけですよね。それなのにプログラム上は、冷房をかけて、冷房負荷をわざわざ足し算している。これがどうもおかしい原因の一つのような気がします。まあいろいろあるのでしょうが、使い物にならんなあというのが、僕らの正直な感想ですね。

《UA値、本来の省エネ住宅》

住宅の性能をUA値で規定して、UA値いくら以下なら省エネ基準OK、あるいはZEH基準OKという格好で、UA値を計算するプログラムもパブリックで出ています。いろんな雑誌や記事で、みんなUA値UA値と言うものだから、UA値が小さければ住宅の性能が高いと勘違いしている人がいます。UA値は建物の外皮の断熱の厚さを表現していますから、UA値が小さいと、住宅躯体の性能は高くなるのです。しかし、UA値が小さいからといって、必ずしも暖房エネルギーが小さくなるわけではない。設計が下手だと結構大変な暖房エネルギーになります。

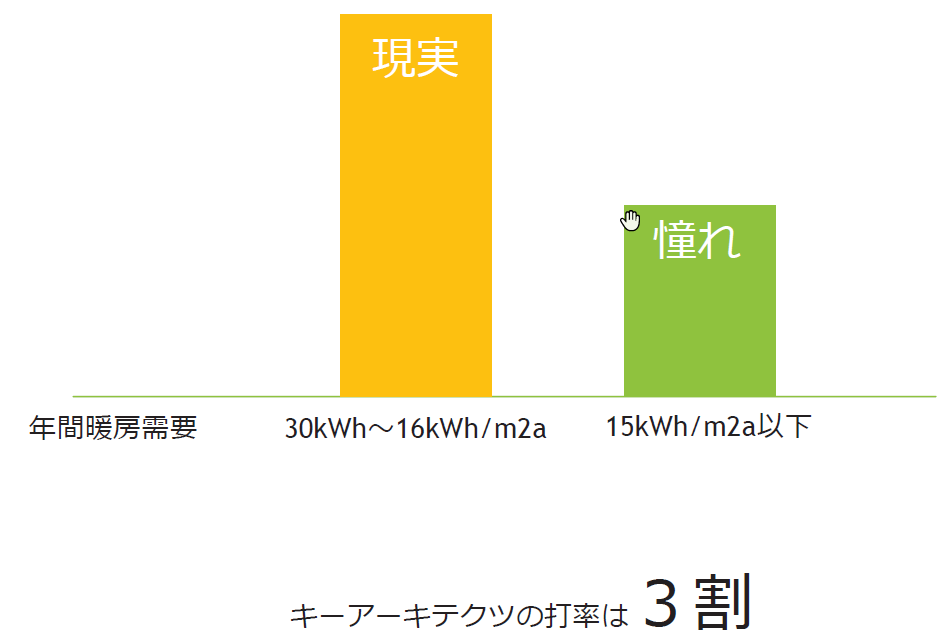

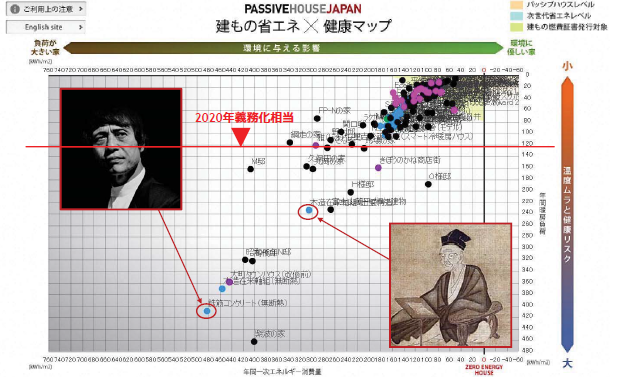

本来の省エネとは、暖冷房エネルギーを少なくすることが目的ですから、われわれはQ1.0住宅でダイレクトに、暖冷房エネルギーが省エネ住宅に比べて50%以下とか30%以下とかという規定をしています。暖冷房エネルギーで住宅の性能を規定するのが本筋なのですが、その本筋をやっているのが、日本ではわれわれ新住協とパッシブハウスだけなのですね。

《省エネを標榜する住宅》

省エネルギーという言葉で世の中にはいろんな住宅が紹介されていますが、その中身をちょっと見てみると、こんなものが代表的なものとして出てくると思います。

まず全くエネルギーを使わない住宅というのは、現代の文明の中では対象外。そこで僕らの頭に真っ先に浮かぶのは、自給自足、最小限エネルギーで生活する、いわゆるこれが本来の意味でのエコハウスですね。ヨーロッパでエコハウス運動が始まったのは40年くらい前でしょうか。たとえば断熱材はグラスウールだの発泡スチロールだのは使わないで、その辺の畑でとれた麦わらで断熱するとか、壁は土壁を塗るとか。まあいろんなことをやって、いわゆるエコな生活、エコな家というコンセプトがあります。

ドイツには「エコハウス」という雑誌があって、こういう情報が満載です。われわれからすると何となくエコオタクに見えちゃって、日本でこれを実現するのはとても難しいと思います。

もうだいぶ経ちましたが、国はつくばでLCCM住宅というのをぶち上げて、実験住宅をつくりました。LCCM住宅というのは、「ライフサイクルCO2マイナス」。建設時から居住時のランニング、それから維持管理の費用。いろいろな建材をつくるのにもエネルギーがかかっていますから、そういうエネルギーをすべて計算して、太陽光発電などを使って、100年間でネットマイナスになる住宅。これをLCCM住宅といいます。これは、太陽光発電を載せた住宅の中でもかなり高いレベルの住宅でなければ実現しないわけですね。

ゼロエネルギー住宅。いわゆる本当の意味でのゼロエネルギー住宅。あるいはゼロじゃなくてプラスエネルギー住宅。太陽光発電とランニングのエネルギーとをプラスマイナスしてネットマイナス、あるいはネットゼロにする。これも高性能な住宅でなければ実現しないわけです。

いまから15~16年前、スウェーデンのハンス・エークさんという人が日本中を講演して説いたのが、無暖房住宅。住宅の性能としてはいちばん高い住宅になると思いますが、いわゆる暖房エネルギーゼロの住宅。ただ、冷房はこの時は全く考えていないですね。日本は先ほど話したように冷房費は減りませんから、無冷房、無暖房住宅は、日本の主要な地域では実現不可能。

そしてここにパッシブハウス、あるいはわれわれのQ1.0住宅がきます。これは、無暖房などという超高級レベルは目指さずに、普及レベルでできるだけエネルギーを小さくした住宅をつくっていこうというコンセプトです。

続いてここに日本のZEHがくるのですが、まあ怪しいこと限りない。あれにゼロエネルギーという言葉を付けることさえ嫌だというか…。まず家電のエネルギーを除くというのが嫌なわけです。家電エネルギーを除いたことによって、住宅の性能がそれほど良くなくても、太陽光発電を山のように載せれば実現しちゃいます。経産省はこういうものでムードを作るわけです。太陽光を作っているメーカーが潰れそうだから何とかしようという、そういう政策ですね。住宅の屋根の上で発電して、日本の発電をそっちに切り替えようなんて、そんな量ではありませんから、もう全然話になりません。ポーズだけそういうふうに見せていますけれど。

あとは似非省エネ基準住宅。それから、エアナントカ工法。フランチャイズなんかでありますね。これはまさに似非省エネ住宅。省エネ基準住宅よりもさらに性能の低い住宅でしかない。

《ドイツのパッシブハウス基準を日本も目指すべきか?》

こういういろんなものがある中、できるだけきちんとしたものとして、われわれはどの辺のレベルを目指せばいいのかというのを少し検討していきたいと思います。

今日はここに森みわさんがいらっしゃいますが、ドイツのパッシブハウスの基準を日本も目指すべきか? これは意見の分かれるところです。日本は気候区分がとても広い〈図参照〉。ここからここまであるわけですよ。沖縄はもうちょっと南ですけれど。このグラフをパッシブハウスのボスであるファイスト先生に、いまから10年くらい前にドイツで見せたら、「いやあ、日本って広いね。こんなに広い分布は世界中でアメリカくらいだよ」と驚いていました。ドイツはだいたいこんな感じじゃないかと、それが正しいかどうかよくわかりませんよ、パッと見て、(グラフに)丸を描いただけですから。相当いい加減だとは思うのですが。

日本の人口の8割は半分より南に住んでいます。盛岡とか東北は半分より少し上。いちばん前の席に西方君がいますが、西方くんの能代はこの辺。自分の家を建てて話題になっていますが、設計の時点でパッシブハウスの認定を取ろうとかなり頑張ったけど、到底無理なのでやめましたね。会場後ろのほうには北上の「木の香の家」の白鳥くんがいますね。白鳥くんもなんとか自邸をパッシブハウスで建てようと、ノイローゼになるくらい頑張ったけれど、結局諦めた。

ファイスト先生はスウェーデンでパッシブハウスを考えて、スウェーデン基準をドイツに持ってきたという感じですが、北海道はスウェーデンより寒いのですね。そんなこともあって、日本全体でパッシブハウス基準は実現するのはなかなか大変です。ただ日本の南の方では楽勝でできそうな気がしますね。Q1.0住宅はレベル-1からレベル-4まであって、レベル-4は、温暖地ではパッシブハウス基準にずいぶん近いと思っています。

《つくばのLCCM住宅》

先ほど言ったLCCM住宅の悪口をもう少し言わせてもらうと、これがつくばの住宅ですね。実は北海道の武部建設とか工務店の人たちと僕も見学に行きました。どんなものか全く知らずに、いきなりこの建物の前に行きました。瞬間に「あ、これはダメだ」と思いました。こんなバカな住宅がLCCM住宅を実現できるわけがないと、瞬間的に理解しましたね。

北海道ならわかるのですが、つくばですからね。夏暑くなって大変ですよ。しかもブラインドが中にありますからね。案の定、この住宅はできてから2年間色々な測定が行われましたが、最初につけたエアコンだけでは全く足りず、所定の温度まで下がらなかった。

そして何より嫌だと思ったのは、ここ。建材で製造にいちばん大きいエネルギーを使うのはコンクリートなのですね。めちゃくちゃエネルギーを使ってセメントを作ります。コンクリート量を減らすために、南のサンルームのゾーンには基礎がありません。それでどのくらいコンクリートが減るか知りませんけれど、この分、すべて出窓扱いですからね。これは明らかに基準法違反ですね。これを出窓って言う人は誰もいませんからね。建物の外周は基礎が回っていなければならないのに、こんな基準法違反が何で建つのだろうという気もしました。

僕はしつこいですから、公開されたデータをQPEXで計算してみました。すると暖房と冷房はだいたいこのくらいになり、冷房がめちゃくちゃ大きい。内ブラインドを外ブラインドに変更すると、かなり減る。サッシをアルミPVCにしても暖房が減ります。

そしてなんとこの住宅、図面を見ると壁の中が150㎜分あるのに、そこに90㎜しか断熱材が入ってないのですよ。90㎜ってなんだかわかりますか? 3地域の壁の断熱基準です。省エネ基準を越す厚い断熱は拒否しているわけです。建築研究所(国立研究法人)の中には厚い断熱を忌み嫌っている人たちがいまして、断熱が厚くなると熱がこもって冷房負荷が増えると今でも思っている人がいる。そういうバカな世界。

さらに熱交換換気も採用していない。南窓面積を減らしてやると、まあ多少冷房負荷は減るでしょうが。しかしなによりも壁を150㎜、200㎜にすると、暖房エネルギーは限りなくゼロに近づきます。これぐらいの性能になってくれるとLCCM住宅も可能になるのですけれど、こんな設計をしてしまうのですね。まあこういうふうに日本の建築研究所の人たちは省エネ住宅を全く理解していないという現状があるわけです。

《無暖房住宅》

スウェーデンのイエテボリのハンス・エークさんの無暖房住宅、これは僕も見に行って、ハンスさんのお話も伺いました。無暖房住宅が何かもわからないまま行って、すごいな、すごいことやるなと思いました。でも行ってみて、ああそうか、タウンハウスなのだと。タウンハウスだからできたのかもしれない。

ちなみにスウェーデンのイエテボリというところは、12月から3月までの平均気温がほとんど変わらなくて、マイナス1度くらいという気候です。札幌はそれよりだいぶ寒いし、しかも一戸建てではこれはちょっと無理。ここに外壁の断熱材が43㎝、屋根の断熱材が48㎝、土間下25㎝、窓はU値が0.85、こういう構成です。こういう構成でもイエテボリなら、しかもタウンハウスなら無暖房が可能ということは理解できます。

これを日本の一戸建て住宅で、北海道や北東北3県でつくろうとすると、とんでもないことになりそうな気がします。ハンスさんが札幌、東京、大阪、福岡など4ヵ所でセミナーをやりまして、それを真似して、長野とかいろんなところに無暖房住宅が建ちましたよね。モデルハウスで。

僕がちょっと疑問なのは、何をもって無暖房住宅というのか。暖房エネルギーが完全にゼロというのは、かなり厄介ですね。無暖房を実現するためには、室内の発生熱のほかに太陽熱に期待しているわけですが、日本は冬寒くて、しかも吹雪いたりして太陽が全く出ない日が3、4日続くときは、ざらにありますから、その期間に無暖房になるのは大変だなあと思います。これはどういう計算をしているのだろうかというのは、僕にはまだちょっとわかりません。

《ZEH》

あと、ZEHがいかにいい加減かということを話すのはもう面倒くさいから止めます。ここは資料を見ておいてください。でもまあ北海道はNearly ZEHという、75%を太陽光で賄えば補助金出しますよという制度がありました。今もあるかどうかはわかりませんが、その流れで北海道でもわりと普通にZEHが建てられるということになりました。逆に東北3県、4地域はそれがないために、日本でいちばんZEHを建てるのが難しいのが東北3県です。

《全室暖房時の灯油消費量》

省エネ基準住宅は、平成11年に次世代省エネが決まって、それでモデルプランで計算してみると、全室暖房、しかも20度ではなく平均18度の全室暖房で計算すると、これくらいの灯油消費量になります。盛岡はこの辺ですね。なんと日本でいちばん灯油消費量が多いのは青森という変なことになっています。実は、北海道の次世代省エネ基準は北方型住宅に準じて決めました。青森以南の本州は東京の研究者の先生方が決めた。北海道は北海道で勝手に決めたわけですよ。だから一般住宅の暖房エネルギーよりは、北海道だけが少なくなる。本州全域にわたって省エネ基準住宅をつくると、全室暖房をすると、エネルギーは増える。で、次世代増エネ基準という…。

《Q1.0住宅》

国交省は、全室暖房なんか目指していません。今までどおりコタツと石油ストーブの生活をしてくださいと言っているわけです。高断熱高気密住宅の欠点は、ファンヒーターが使えないこと。排気ガスを家の中にまき散らすなんて、換気システムだけでは無理ですからね。

われわれは少なくても一般住宅より少ないエネルギーで全室暖房ができるように、そういう住宅を高断熱高気密と呼んで家づくりを始めました。今から30年前に。そして20年前に次世代省エネ基準ができた。これが増エネ基準でしか無かったので、10数年前に省エネ基準の半分以下で全室暖房が可能になるような住宅をつくろう。これにQ1.0住宅という名前を付けました。

Q1.0住宅というとQ値を1.0にする住宅と勘違いされることもありますが、そうではなくて、暖房エネルギーが省エネ基準に比べて半分以下。そういう住宅を北海道でつくるとQ値が1.0前後になるものですから、それでQ1.0住宅という名前が付きました。

省エネ住宅を実現するときには、住んでみたユーザーがはっきりとこれが住宅の省エネ効果だと認識できるくらいの、レベルの住宅をつくる必要があるだろうと思いました。それが、さっき言った半分。それをQ1.0住宅の最低基準にして、それよりもっとグレードの高い基準も決めたわけです。

レベル-3、レベル-4あたりまでの4段階に決めた背景には、やはりパッシブハウスの圧力は相当ありましたよね(笑)。かたやパッシブハウスがすごい住宅になっていますから、やはりそれに近いレベルまで、グレード別に並べて、どの辺かを選択できるようにしようという思いでやってきました。

自動車ではハイブリッドカー、エコカーが全盛です。昔のリッター10kmの車が、今リッター20kmが当たり前になっているという世界で、ユーザーは毎月のガソリンの支払いが半分になるものだから、これを実感しているわけですね。ただ、ハイブリッドカーは50万円~60万円高くなることには目をつぶっています。その50万円~60万円は、年に1万kmしか走っていないとすると、10年乗っても元が取れないというバカな話しが日本中を覆っているというこの事態は何なのだろうと思うのですが。住宅も同じようにブームをつくりたいですね。

《各地域区分内の灯油消費量》

高断熱高気密住宅はお金がかかります。Q1.0住宅も。お金をかけても年間の暖房費が半分になる、そうなればいいなと思います。そうなればユーザーもその効果を実感して、その気になるんじゃないかと。今こういう人たちを増やそうとしている段階です。先ほど触れたQ1.0住宅のレベル-1を意識的に、南の方は灯油消費量が少ないですから、省エネ基準に比べてさらに削減率を増やして、北海道は55%、3地域50%、4地域は45%、5~7地域は40%以下で全室暖房ができるようにしよう。それから10%刻みでL1、L2、L3、L4と決めたわけですね。

盛岡は3地域ですね。3地域で見ると弘前が、いちばん灯油がかかるのですが、まあレベル-1で灯油600ℓ位。レベル-2で500ℓ、レベル-3で400ℓ、レベル-4で250ℓ、位で考えている。

Q1.0住宅を始めたとき、新住協の会員にこう呼び掛けました。これから10年以内に、全棟Q1.0住宅にする。Q1.0住宅よりレベルの低い住宅はもう受注しないでほしい。そういうことのできる体制をぜひ作ってほしいと。それを実現したのは今50~60社くらいですかね。もう少し多いかもしれません。現時点では、2020年までには、200~300社くらいはそういう体制にしようとがんばっているところですね。

レベル-1を早々につくった人たちが、やがてレベル-2、レベル-3の住宅をつくっていくわけですが、レベル-3くらいになると、家の中に入った時空気が違うという声を工務店の社長が現場で耳にするわけですよね。お施主さんもいきなりレベル-3の家に入るわけですよね。レベル-1に住んでみてそれからレベル-3という人はあまりいませんから。その違いは何なのかというと、たぶん床・壁・天井の温度が0.5度くらい高くなって、環境の質が変わっているのだと思いますが、このへんはぜひ前先生に評価していただきたいなと思っています。

《Q1.0住宅の基本工法》

高断熱高気密を30年やってきましたが、高断熱高気密の基本工法を現在の在来工法に合わせて改良して、これを標準工法としてやっていこうと新住協の会員に呼びかけました。2年ほど前ですが。そしてグラスウールメーカーにも呼びかけて、今年硝子繊維協会がGWS工法という名前を付けて、各社の標準にしようとしているところです。

なにが違うかというと、石膏ボード12.5㎜をとにかく桁まで全部張りあげる。これは省令準耐火の仕様ですね。12.5㎜使えば耐力面材にもなるから、足元のおさまりを決めて、石膏ボードを耐力面材として、外側は構造用合板という形にすると最低でも3.5倍くらいの耐力壁になります。そうすると筋交いが一切いらなくなる。筋交いは廃止して面材だけで耐力を作っていきましょうということです。

省令準耐火を最低基準とはしませんが、省令準耐火に移行するのはごく簡単にできる。何よりも大事なのは、プレカット工法でうまく発注すれば、プレカット工場から出て来た木材を大工さんがすんなり組み立ててくれれば断熱性能はきちっと出て、しかも初めての大工さんでも気密性もC値が1.0くらいは実現できるということですね。

《Q1.0住宅の省エネ手法》

この標準工法に、必要な厚さの断熱材を入れ、窓の仕様を決める。そして熱交換換気を使っていくというのがQ1.0住宅の基本的な考え方です。熱交換換気で十分省エネ効果が得られるために、C値を1.0以下にします。

とにかく高気密躯体を作って省電力な熱交換換気を使う。開口部の性能を省エネ基準よりかなり上げて、しかも方位で上げ方を変えていこう。そして躯体の断熱材は必要なだけ増やしますよという考え。これをQPEXで計算しながらやりましょうということです。3地域でいうと、省エネ基準住宅に比べて、熱交換換気導入でだいたい20%から25%くらい暖房エネルギーが減ります。開口部でいろいろ考えてやると、20~25%前後。躯体の断熱で8~25%、合計で70%削減。これでレベル-3の住宅が出来上がります。

《Q1.0住宅をつくるための技術開発》

われわれは長い時間をかけてQ1.0住宅のためのいろいろな技術を開発してきましたが、簡単に紹介しますと、まずベタ基礎形状の基礎断熱。ベタ基礎の構造計算を西方事務所の協力でやってみると色々な問題点があることが分かり、これを解決すべく、M‘s設計の佐藤さんとこの1年くらいだいぶ一緒にやりまして、非常にシンプルで、鉄筋量の少ない基礎設計ができるようになりました。下に詳細な内容を書いています。

《床断熱工法》

基礎断熱とは別に床断熱ですね。日本の温暖地では床断熱のほうが住宅ははるかに安くなるし、熱性能も上げやすいので、床断熱をやろうということです。ただ、日本中が大引きの上に厚い合板を張るという、剛床構法が90%位も普及しています。大引きの寸法を越える150㎜くらいの断熱にしたいということで、図のような金物を作りまして、大引きの下に断熱材をぶら下げるというスタイルにしました。

床断熱工法では、お風呂と玄関まわりだけは基礎断熱という形でずっと長い間行われてきました。しかし玄関のコンクリートをやめて、木造床にしてしまえば、玄関廻りの断熱もすっきりする。一方お風呂の基礎断熱は、範囲を広げて水まわりは全部基礎断熱にした。そうすると水道配管などが断熱気密層を貫通するという面倒くさいことがなくなって、とてもシンプルになりました。全部床断熱にするのに比べると基礎断熱エリアの熱性能が少し悪くなりますが、基礎断熱より熱損失が少なく、コストも安くなります。

《200㎜工法》

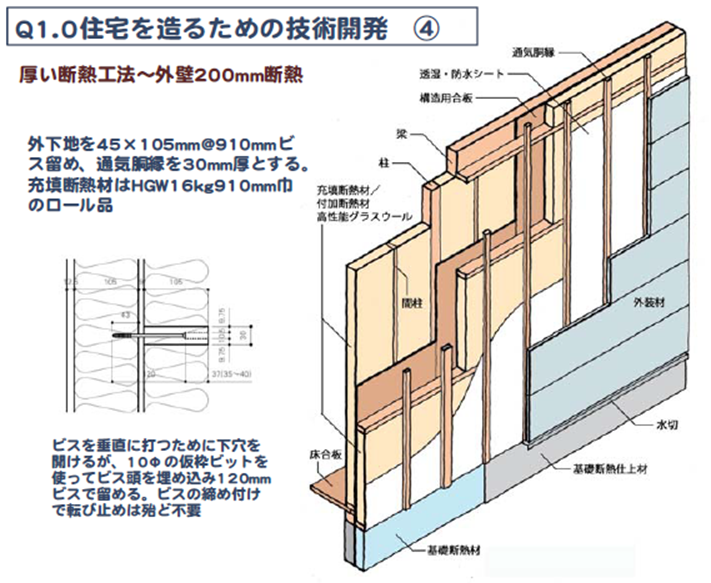

北海道では、外壁の断熱は最低で200㎜必要なわけで、会員の手でいろんな200㎜工法を試験施工しながら行きついたのがこれ。こういう形で横桟をビス留めするのですが、横桟を900mmピッチにすると非常に手間が少なくて済み、コストも安くなるということがわかりました。これで坪1万円アップという目標を立てていますが、いま坪1万円ちょっとかかっている。

図面はこのようになりますが、壁のU値が0.2くらいですね。この200㎜断熱にはバリエーションとしてもう一つあって、付加断熱を50㎜2層に分けてやる工法です。50㎜横下地1層目、900mmピッチ。その上に縦下地を455ピッチで入れる。こうすると通気胴縁は普通の18㎜でよくて、縦でも横でも打てますから、外装材も縦でも横でも張れる。

この工法で1層目に、性能の高い発泡断熱材を入れれば、もっと性能は上がってGW250mm級になります。それじゃここに、だまって発泡断熱材を75mm外張りすれば、簡単じゃないかということになりますが、それでは火災時の安全性が問題になる。この工法なら不燃のGWで可燃の発泡断熱材をサンドイッチにして、火から守ることができる訳です。

外張り工法って、通気層から火が入って燃えちゃうのですね。防火構造の認定は取れていますよ。あれは通すための認定試験ですから、かろうじて通ってはいるのですけれど、通気層から火が入って、延焼したという事例は結構あります。そればかりか、窓からのフラッシュオーバーの炎が通気層から入って外側から燃えてしまう。その家が火事を出した場合ですね。去年あった、イギリスの超高層マンションの火災と同じ話ですね。外張り工法というのは常にその危険にさらされているわけです。その事例が10年ほど前、秋田でありました。家族4人亡くなりました。

ということで、われわれは外張り工法のように通気層を介して外に可燃性の断熱材が露出するような工法はできるだけ避けようとしています。しかし、外側にグラスウール50㎜かぶっていれば、いいじゃないかということで、そういう工法も今やってみています。

さらに北海道では、100㎜を発泡剤断熱材にして、50㎜をグラスウールという具合にすると、ほぼ300㎜級の断熱性能になる。こんな感じで、いろんな外壁断熱工法も開発してきました。

《壁付け型カセット熱交換換気システム》

さらに、カセット型の熱交換換気システム。ドイツ製のように90%を超えるような熱交換効率はないのですが、それでも80%くらいはある。何よりも懸案事項だったフィルターの掃除が、脚立に乗って天井でやるのではなくて、手の届く範囲でできる壁掛け型を作ってくれということを長い間お願いしていまして、ようやく数年前にできました。基本的にはこれを2台設置します。半分壁埋め込みのような感じで。少し大きくなったので、小さな住宅ならこれ1台でも済みそうです。

最近、熱交換換気について、北海道の福島君がかなり攻勢を強めています。僕がパッシブ換気なんて「くそくらえ」だと言っているのに対し、彼らは熱交換換気なんて「くそくらえ」だと言っています。これからちょっと論戦を張らなければならないと思っています。

ほとんどの居住者はフィルター掃除なんかしないから、結局換気不足に陥ってしまうよというのが彼らの論点。スウェーデンでも過去にそんな例はたくさんあって、ドイツはどうか知りませんが、確かにフィルター掃除しなければ全く役に立たないわけです。フィルターをどうやって掃除させるか、これは大きな課題です。

新住協では、昔、第3種換気扇のフィルターが目詰まりして換気不良を起こしているという事例がありました。山形のある工務店が思い立って、それまで自分が建てた100軒の高断熱高気密住宅を全戸回って点検したところ、95%が換気不足になっていたということです。この辺はこれから真剣に考えなければならないところです。

《暖房設備のローコスト、簡略化》

暖房設備のローコスト、簡略化。ファイスト先生のパッシブハウスがまさにこれをやっています。ドイツは温水暖房のセントラルヒーティングが標準ですから、パッシブハウスは熱交換換気で各部屋に新鮮な空気を送る。この空気を60度くらいに加熱して送れば、家じゅう暖房ができる。そのために年間暖房負荷を15キロワット/㎡以下にする。そうするとパッシブハウスは各部屋のパネルヒーターと配管がいらなくなる。その分のお金を断熱窓に廻せるというのですけれどね、ドイツのパネルってすごく安いから、そんなもので断熱窓の費用が出るかなと、ちょっと僕は信じられない気がします。

ただそれを日本に持ってくると、日本にはコタツしかありませんから、財源にはならないのですね。北海道は温水暖房が普及していて、坪2~3万円位で施工していますから、これがストーブ1台で済むと、すごくコストダウンになって、その分断熱に廻すことができる。

いずれにせよ家全体を快適にし、さらにローコストな暖房システムとしては、新住協で作り出した床下暖房だと思っています。床下暖房というのは新住協が作り出した技術です。事の発端は、西方くん、池田建築店が能代でやった、FFストーブを床下に半分突っ込んだというのがいちばん最初です。

それからもう30年近くたつような気がしますが、その中でいろいろな改良が進みました。エアコンでやる方法、FFストーブでやる方法。温水暖房で床下暖房もやりました。

そのほかに、ストーブ1台暖房も試みました。結局この方法は家じゅう結構暖まるけれど、ストーブに戻る空気が冷たく、快適にはならないのでいったんこれをボツにしたのですが、Q1.0住宅は、当時われわれが実験した住宅より3分の1くらいの熱損失に減っていますから、Q1.0住宅なら行けるのでは無いかと、今年札幌で実験をしてみることにしています。

新住協の事務局にいる久保田君が自宅を設計して、今基礎まで出来上がっています。この家も30坪くらいですが、ストーブ1台を床の上にポンと置いただけで家全体がどのくらい暖まるかを実験しようとしています。

《床断熱住宅の暖冷房》

これまでが暖房の話ですが、関東以西では暖冷房が必要です。温暖地では床断熱の方が有利で、その床断熱で、2階の床下をチャンバーにして上下に風を吹き出して、冷暖房しようという考え方を提案しています。新潟のオーガニックスタジオの相模さんは、このシステムで、コンパクトな住宅をつくって、今年の夏冷房でデータを取ったら、1階2階の各部屋の温度が1度以内の差に収まった、非常に温度分布がよかったという報告をしてくれました。暖房のデータは今年の冬に取る予定ですが、床断熱でも快適でローコストな冷暖房ができるような気がします。

《Q1.0住宅の普及》

これまでいろいろな技術を開発しながらQ1.0住宅の普及を目指してきたわけですが、ここで、全国各地域での断熱仕様を検討したものをご紹介します。

Q1.0住宅のレベル-1を全国でだいたいどんな仕様になるかというのを並べてみたら、なんと1地域から3地域までほぼ同じ仕様。4地域から7地域までほぼ同じ仕様という結果になりました。(表参照)4~7地域では外壁の断熱は105mmで可能になります。もう少し詳細に計算してみると5地域と4地域の日本海側はちょっと厳しいということもわかりました。

レベル-3の住宅になりますと、1~2地域の外壁が250mm級になり、3地域以南はすべて200mm級の断熱です。窓は1~4地域および5地域の日本海側はPVCサッシにトリプルガラスを必要ですが、6~7地域の日本海側はPVCサッシにペガラスの仕様でOKです。5~7地域の太平洋側はアルミPVC複合の断熱サッシで可能です。(表参照)外壁の断熱厚が北海道以外では200mm級が必要ということにはなりますが、将来に備えてのQ1.0住宅の一つの象徴なのかもしれません。

《寿命》

ところで、いま建てた家の窓ガラスのアルゴンガスは何年もつと思います? ガラスメーカーを問い詰めたら、まあ30年は大丈夫ですと云います。で、その先は? と聞いたら、まあどうでしょう、わかりません、という感じなのですよね。たぶん、30年後には半分ぐらいに減るんじゃないですかね。PVCサッシも30年後には紫外線劣化でどうなっているかわかりません。大体が30年40年あたりが寿命だと思うし、サッシ枠が保っても、気密材なんかは硬化して気密性能は確保できない。外壁材もだいたい30年40年。断熱材は100年もちますけれどね。

建てた人がなんとか30年40年暮らしてそこでお亡くなりになって、子どもに遺産相続する。子どもはそれを売りに出し、買った人が大規模改修するわけですよね。そうやって100年使っていくのでしょうけれど、40年くらいのところで大規模改修した際に、外壁をはがす、サッシも交換する。そういうことになって、新しい装いを迎えていくわけですから、22世紀まで性能が続くことは全く必要ないわけで。いまから30年40年先、それだってどうなっているかわかりません、とまあこんな感じを抱いているわけです。

《3地域で無暖房住宅はできるか?》

問題は、3地域で無暖房住宅はできるかという課題です。

QPEXにレベル-4のデータが入っています。計算地点は盛岡です。計算結果を見ると、灯油消費量が、暖房で164ℓ。省エネ基準に対して16%です。あまり詳細にはできませんが、この仕様を上げてみます。天井は、ブローイングGW400㎜を高性能GW16kg/㎥500㎜にする。さっきの無暖房住宅の500ですからね。そして壁は、門形ラーメンで柱が105×300mmですから、300㎜の断熱が入ることになりますから、これに付加断熱200mmとして、外壁の断熱が500㎜。昔僕の授業で、学生にハンスさんの無暖房住宅の図面を見せたら、壁厚はどう見ても50㎝あるよということになった。普通の総2階40坪くらいの家を考えたら、外周長さが40mくらいになりますから、40m×50㎝=20㎡。学生マンションがちょうど20㎡くらいですよね。あなた方はこの家の壁の中に住んでいるという話(笑)。50㎝の壁というのは、大体そんなイメージですね

開口部はPVCサッシ。これは木製で、ドイツ製のサッシのようなU値が0.8とか0.7とかそういうサッシに替えると性能は上がりますけれど、普通の値段では手に入りませんので、ここは触らない。あとは熱交換換気をC値=0.5で、もう少し大型のものを使って熱交換効率80%を85%くらいまで上げ、換気回数も少し少なくして0.35回/hとすると、大分減って、94ℓまで減りますね。

あとはなにができるでしょうね。床の断熱を、いまGW105㎜+SF50mmだから、このSFを100mmにします。あとできる話といえば、YKKのAPW430のガラスをもう少し性能の高いガラスを選びます。南面のガラスを日射透過率の高いガラスにして東西北は熱損失の良いガラスにすると、もうちょっと減りますけれど、めんどうくさいから…(笑)。これでいくと7.8%になります。まあQ1.0住宅はレベル-4までしかないのですけれど、レベル-5までいった感じですかね。でもこうやっても0にはならないのですよ、なかなか。

だから無暖房住宅って大変だなあって思う。だから同じ仕様で、盛岡ではなく東京の練馬に立てたことにすると、0になりますね。無暖房住宅です。たぶん練馬はここまでシビアにやらなくても無暖房住宅はできると思いますが、この盛岡で無暖房住宅って大変だなっていうのがわかるでしょう?

建物本体の性能を上げて究極までいこうとしても、そう現実性のあるものはなかなか出てこない。むしろQ1.0住宅のレベル-3、レベル-4、このあたりで打ち止めでも別に構わないのではないかなと、僕は思っています。

《設備でエネルギーをどう減らすのか》

設備でどうやってエネルギーを下げるのかという話ですが、このグラフで見たときに、家電と調理、照明、給湯、そして換気の動力が出てきますね。実はこのほかに、温水暖房の時のポンプの動力だとか拾い切れていないものもあります。調理・家電は国の基準値が決まっていて、定数が入っているだけです。この家電のエネルギーは、ちょっと多すぎるのではと思っています。日本人は省エネが大好きですから、最新の冷蔵庫に買い替えれば省エネになりますよということはみんな知っているし、買い替えも進んでいます。エアコンもそうですし、テレビなんかもいまLEDになっています。

調理はIHが普及していますが、このIHが、将来的にはエネルギー供給として問題になりそうな気がします。なぜなら太陽光発電が終わった夕方、夕食の準備でIHがガバーッと電気を使いますから、これで電力供給がきわどくなるというような問題がこれから出てくると思います。IHの効率を見ると、意外に悪いのですね。ガスの効率よりもっと悪いですよ。しかも貴重な電力を使っています。僕はIHの普及には疑問を抱いています。うちの女房はガス派なのですが、IHで3年間調理して、いまノイローゼになっていますね。調理ができなくて。

あとはやはり、給湯が大きいかな。照明はLEDになって小さくなりましたから、残りは給湯なんです。換気の動力も直流モーターを使った換気システム、第3種でも使えばすぐ小さくなりますから、設備によるエネルギーの削減というと、もう給湯だけしかありません。

給湯の消費エネルギーをどうやって少なくするか。実はこれは簡単で、太陽熱給湯機を載っければ半分になるとずっと思っていたのですが、Webプログラムでは20%しか減らないのですよね。これはいくらなんでもおかしい。そんなことを前先生にブースカ言ったら、担当者に言っておきますとか、おっしゃっていましたがね。

その次におかしいのが、ヘッダー配管だとか水優先水栓。これは真ん中で水しか出ないというもの。僕もこの間、初めてどこかのホテルで見ました。ホテルは給湯温度が高いところがあって、適温を探す範囲がとても狭いものですからやっかいで、とても使いにくい。この水栓のことを、女房に話をしたら、そんなもの、慣れたら省エネにはなるはずは無いと。お湯を出したいか出したくないかだけで、水栓の位置がどこにあるかなんて関係ないでしょ、バカじゃないなんて言われましたけど、僕もまあそう思います(笑)。

シャワーの手元止水だって、シングルレバーだったら手元でやらなくたって大して変わらないですよね。これを全部やると、なんと24%も減る。太陽熱給湯入れても20%しか減らないのに、水栓関係を変えただけで24%も減るなんてこんなバカな話がありますか? いくら何でもこんなので突っ走られたら適わんなあというのが偽らざる思いです。

ここで非常に大事なのは、高断熱浴槽を導入して、ボイラーの追い炊き機能をなくして、給湯専用ボイラーにするということ。これはめちゃくちゃ省エネになりますよ。たぶんユーザーの抵抗はものすごく大きいでしょうが、追い炊きはレジオネラ菌でわざわざお湯を汚染させているようなものですから、そんな不潔なお風呂に誰が入りたがるかという気持ちです。高断熱浴槽できちんと断熱すればお湯は冷めませんから、少しお湯を足すだけで元の温度になります。追い炊きってめちゃくちゃ効率悪いのです。風呂に入った後、翌日冷たくなったお湯を追い炊き機能で沸かすという人がいますからね。これは2倍エネルギーがかかります。だからそういうおもちゃみたいな機能はもうユーザーに与えないということを、工務店を説得すればそうなるかもしれませんが、これは相当難しいでしょうね。

《太陽熱給湯設備のいろいろ》

われわれは太陽熱給湯をもっと普及させることに力を注がなければならない。太陽熱給湯はローテクなものですから、経産省は全くやる気がない。そんなところにお金をつぎ込むのだったら太陽光発電を使わせたいわけです。しかし、まあ何とかしたいですね。

常識的に2枚で4㎡のパネルと200ℓの貯湯タンクを設置して、給湯エネルギーが半分になるというのが今までの常識であり、NEDOのデータもそうなっていました。長府製作所のシステムがとても安価で使えそうです。

ドイツでは500ℓのべらぼうに大きいタンクもあります。そして中もものすごく工夫しているのですが、これで暖房を賄おうとしても、冬場は太陽熱だけでやるとするならパネルを相当増やさないと暖房に回すことはできません。住宅の性能が上がれば多少変わってくるのでしょうが、パネルを増やして5~6枚にすると、夏はお風呂屋さんを開業できるほどお湯ができるのですね。これがどうしようもなくて…。夏になったら自動的にすだれが下りてくるようなコレクターがあればいいなと思います。自動制御の。そういうものがあれば1年じゅうフル稼働ができます。

要は、このような設備機器が日本でも普及しないと、設備系の省エネルギーが進まないということです。エコキュートで何とか効率を上げようとしていますが、それほどでもありません。ガスのボイラーとほとんど変わらないんですよね。冬場は温暖地でもエコキュートの効率は下がりますから、1年間の平均値ではなかなかCOPが4を超えないということですね。いずれにせよ、設備系に太陽熱を使うというのが近々の課題です。

《20年前のQ1.0住宅》

これは室蘭工大の研究室で設計した、20年前のQ1.0住宅。秋田の家で99年4月に竣工しました。Q1.0住宅という名前ができる前ですけれど、だいたいQ1.0住宅レベル-1から2の性能で、結構大きい家です。お施主さんは夫婦二人ともお医者さんで、スウェーデンに2年ほど留学していました。そのころ僕も半年ほどスウェーデンにいたもんで、その時知り合ったんですね。帰国したらスウェーデン風の家を建てたいという相談があったんですが、スウェーデンのデザインだと面白くないから、じゃあ和風にしようということでちょっと和風の家ができました。

ご夫婦には当時小学低学年の息子がいまして、この家で育ったんですね。何年か前、この息子が実家の近く、歩いて5分くらいのところに土地を買って家を建てました。今度はレベル-3くらいの家ですね。太陽光発電と太陽熱給湯も置いています。これで2~3年たっています。今度はこの親が息子に負けて悔しいと思ったのか、いま設備改修と断熱改修をやろうとしています。こんな感じで住宅ってつながっていくんだなと感じる次第です。

この家はちょっとお金をかけすぎですが、そんなにお金をかけなくても省エネ基準住宅+坪4~5万アップくらいで性能的にはこういうものができると思っています。今後ずっと手を入れながら住み継いで、人が変わってまた住み継いで22世紀を迎えるのにこれで不十分かというと、僕はもう十分だと思います。足りないところは途中で手を入れることができます。Q1.0住宅のレベル-1でも遜色ない。40年後の大規模改修の時に設備や断熱に手を入れればよいのです。

問題はこういうお金持ちの家もあれば、35歳サラリーマン家庭、共働き、年収500~600万の人たちも家を建てるわけです。そういう人たちが押しなべてQ1.0住宅のレベル-1からレベル-3くらいの家を建てておけば、100年使われていくことが可能じゃないかなと思います。もちろん予算があればパッシブハウスクラスの家を、もっと性能を上げても一向に構わないんですけれど、でも、その暖房エネルギーの差は、温暖地ではほんの僅かでしかないし、東北でも北海道でも灯油100ℓくらいの差でしかない。

となれば、100年後心配しない住宅とはどんな住宅か、僕が何を言い出すか皆さん聞き耳を立てていると思うんですが、実はつまらない答えです。予算によってQ1.0住宅のレベル-1~3ぐらいの家づくりを、できればレベル-3に寄せた家づくりをして行けば良い。私達はできるだけコストダウンの努力をする。そしてもっとデザインとか空間構成とか、そういうところに力とお金もかけて家をつくっていく必要があるんじゃないかと思いますね。

《2018エコハウス大賞の家》

これから森みわさんの話でも出てくるかもしれませんが、2018年エコハウス大賞の家。四国の松山に建てた「大間の家」という名前がついていますが、実はこのデザイン、森みわさんにも言ったんですが、僕はあまり好きじゃないんです。北海道にはこんな具合に隈取りしたような家というのは昔からよくありまして、それが吹雪の中でどっしりと建っているとすごく北海道らしくていい雰囲気なんですが、ここは松山の田園風景、温暖地ですから、もう少し軽やかに見せてほしかったなと思っています。まあこれは好き好きですからいいんですけれど。

この住宅は前先生が評するに、ヨーロッパ流のエコ設備満載の家になっていまして、審査の講評で、そこがこの住宅の売りだと言っています。僕も、こういう住宅は日本で初めてじゃないかという気がしますね。太陽熱給湯、太陽光発電などいろんなものが入っていますが、お金が足りなくて、トイレも使いたいものが使えなかったと森みわさんが言っていましたけど…。

この辺の設備システムがローコストになり、太陽熱給湯を使いながら設備のエネルギーを減らす仕組みに日本のメーカーはまだ全く取り組んでいませんから、それがこれからの課題かなと思っています。

実はわれわれはいま、2㎡くらいの太陽光発電と、真空管式の2㎡くらいの太陽熱給湯と、それに見合った蓄電池一式100万円くらいの設備をすべての家が付けたら、災害時に停電が長引いても、テレビと冷蔵庫とスマホ、PCは何とかなるというような仕組みを考えていまして、どこかのメーカーが作ってくれないかなあと密かに思っています。電気があれば灯油のボイラーを燃やすことも多少ならできます。そういうシステムが100%の家についていけば、災害の時の安心として、平常時はそれを有効利用できればそれでいいんじゃないかと思います。太陽光発電でぼろもうけしようなんて甘い話は将来もうありませんから、そういうものを考えていこうとしています。

以上で僕の話は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。